- Teks: Donny Muslim

- Foto: HamdiDrone (CC BY-SA 3.0)

BANJARTIMES — Sejumlah warga mengeluhkan kondisi cuaca Kota Banjarmasin yang semakin panas dan lembap dalam beberapa pekan terakhir. Tak hanya terasa di siang hari, suhu gerah disebut terus berlanjut hingga malam, memengaruhi kenyamanan hidup dan rutinitas harian masyarakat.

Rizki Anggarini Santika Febriani, warga yang baru kembali ke Banjarmasin usai tinggal di Melbourne selama 1,5 tahun, mengaku kaget dengan perubahan suhu yang drastis. “Perubahan suhu dari musim dingin yang suhu rata-ratanya sekitar 7–13 derajat, ke Banjarmasin yang suhu rata-ratanya sekitar 27–34 derajat itu shocking,” ujar Rizki yang merupakan warga Banjarmasin Utara itu. “Karena lebih lembab, aku juga ngerasa lebih sesak dan cepat berkeringat.”

Ia menyebut kini harus mandi tiga kali sehari dan memilih menghindari aktivitas di luar rumah saat siang hari. “Biasanya di jam-jam ini aku memilih untuk ga keluar rumah, atau malah mengungsi ke café yang ada AC-nya. Soalnya di rumahku cuma pakai kipas angin dan angin dari kipas angin itu tetap bikin gerah dan ga nyaman,” ungkapnya.

Senada, Muhammad Luqaf, warga lain yang sering beraktivitas di luar ruangan, mengaku panas kini terasa lebih menyengat terutama di siang hari. “Terasa lebih panas dari bulan-bulan sebelumnya, lebih ke gerah. Cukup relate dengan konten di medsos yang mengatakan Kalimantan mataharinya masing-masing orang satu,” ujarnya warga Banjarmasin Utara tersebut. “Panas terasa sangat menyengat kisaran jam 11 sampai jam 2 siang, di luar rumah.”

Keduanya menduga ada faktor struktural yang memperparah kondisi ini. Rizki menyoroti laju deforestasi dan dampaknya terhadap iklim mikro kota. “Penyebabnya bisa jadi deforestasi demi PSN-nya pemerintah beberapa tahun belakangan. Laju deforestasi Kalimantan kenceng banget, jadi ga heran kita menghadapi banyak perubahan cuaca, mulai dari banjir sampai peningkatan suhu panas.”

Luqaf pun menyebut kepadatan penduduk dan posisi geografis Banjarmasin sebagai dataran rendah turut memicu peningkatan suhu. “Didukung juga oleh faktor krisis iklim dunia,” ujarnya.

Sebagai respons, mereka menyarankan sejumlah upaya yang bisa dilakukan pemerintah maupun warga. Rizki menyarankan agar pemerintah memperbanyak ruang terbuka hijau dan transportasi publik ramah lingkungan, serta menertibkan perizinan pertambangan. “Tanam pohon di pinggir jalan biar bisa jadi peneduh (tapi nggak di tengah-tengah trotoar juga nanamnya),” sarannya.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik untuk mencegah pelepasan gas rumah kaca. “Sampah yang numpuk banyak selain bikin bau juga mengeluarkan gas metana yang bisa menjebak panas. Jadi, ga heran kalau kotanya kotor ya akan berasa panas,” ucap Rizki.

Sementara Luqaf menilai perluasan ruang hijau dan pengurangan pembakaran sampah bisa jadi langkah awal yang penting. “Untuk pemerintah mungkin bisa perluas ruang hijau terbuka di sekitaran kota, dan masyarakat untuk mengurangi pembakaran sampah,” pungkasnya.

Buah dari Krisis Iklim

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, menegaskan bahwa fenomena ini merupakan buah dari krisis iklim global. “Krisis iklim itu nyata dan tak bisa dihindari,” kata Raden.

Ia menyebut gejala ini makin terlihat di daerah pinggiran, terutama pada kawasan rawa gambut yang rusak akibat aktivitas perusahaan. “Hotspot mulai muncul, terutama di daerah-daerah yang dulu rawa gambut tapi sudah rusak. Sementara di kota, efeknya terasa dari suhu yang makin tinggi dan cuaca yang makin gerah,” jelasnya.

Raden menyebut, meski hujan yang masih turun sesekali menjadi penyelamat sementara, namun ancaman belum benar-benar hilang. “Beruntung, kita tertolong hujan. Tapi kita tidak tahu ke depan bagaimana,” katanya. Ia memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada September hingga Oktober, seperti pola tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, krisis ini makin parah akibat buruknya penataan ruang di Kota Banjarmasin. “Daerah yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau atau serapan air, jangan dikorbankan atas nama investasi dan pembangunan,” tegasnya. “Ibaratnya, kalau pabrik oksigen kita—ruang terbuka hijau—hilang, bagaimana kita bisa bernapas dan berlindung?”

Ia juga mendesak pemerintah agar melakukan pemantauan menyeluruh, tak hanya pada izin-izin bangunan baru, tetapi juga bangunan dan proyek lama yang telah lama beroperasi di Banjarmasin.

Memicu Urban Heat Island

Pernyataan para warga dan aktivis lingkungan tersebut menunjukkan bahwa gelombang panas di kota tak semata-mata disebabkan oleh cuaca ekstrem, melainkan juga oleh desain dan struktur kota itu sendiri.

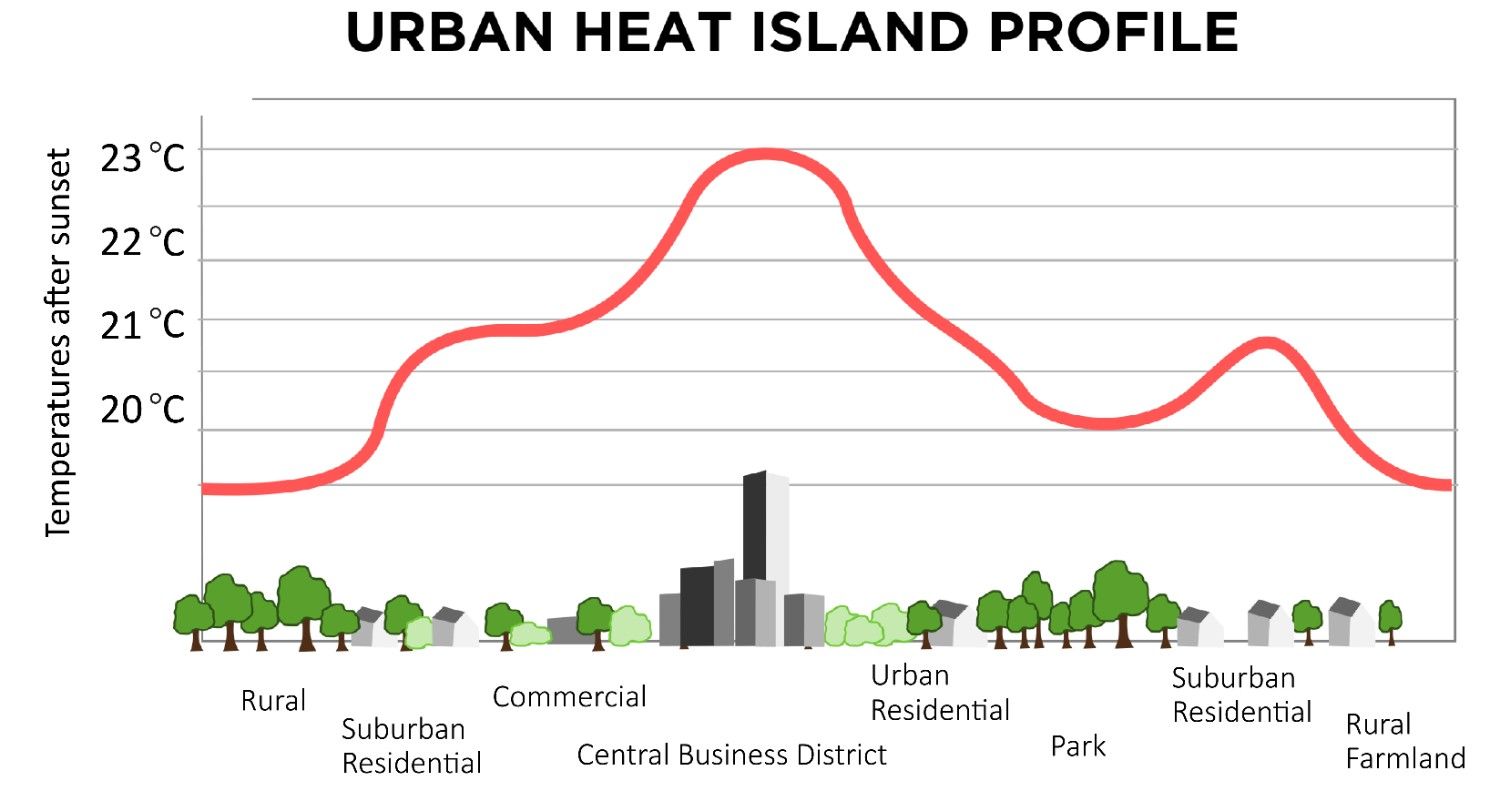

Fenomena Urban Heat Island (UHI)—di mana suhu kawasan perkotaan bisa jauh lebih tinggi dibanding wilayah sekitarnya—bukan lagi isu abstrak. Di Banjarmasin, efek ini kian terasa ketika siang datang, jalan-jalan berubah seperti pemanggang, dan udara seperti tak bergerak. Suara kipas angin mendominasi rumah-rumah, AC menyala lebih lama, dan aktivitas luar ruangan makin terbatas karena sengatan panas yang menyiksa.

Berdasarkan studi dari Abbas Mohajerani, Jason Bakaric, dan Tristan Jeffrey-Bailey dari RMIT University, Australia, UHI terjadi akibat dominasi permukaan buatan seperti beton dan aspal yang menyerap dan menyimpan panas.

Namun, faktor utama yang memperparah situasi ini adalah minimnya ruang terbuka hijau (RTH). Sejumlah laporan media lokal menunjukkan bahwa RTH di Banjarmasin hanya mencakup sekitar enam persen dari total luas wilayahnya, yakni 98,46 kilometer persegi. Padahal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa kota semestinya memiliki minimal 30 persen RTH—20 persen ruang hijau publik dan 10 persen privat.

Dari enam persen yang ada, sebagian yang berasal dari taman kota milik pemerintah, seperti Taman Kamboja, dan taman-taman lainnya yang tercatat di Satu Data Kota Banjarmasin. Selebihnya adalah lahan milik kompleks perumahan atau aset instansi lain, yang tak selalu bisa diakses publik. RTH seperti ini bukan hanya tak memadai secara jumlah, tetapi juga minim fungsi ekologis.

Dalam studi RMIT, para peneliti menekankan bahwa ruang hijau adalah infrastruktur iklim, bukan pelengkap estetika. Keberadaan pohon, taman, dan ruang terbuka secara ilmiah terbukti dapat menurunkan suhu udara, meningkatkan sirkulasi, menyerap kelembapan, dan meredam polusi.***