- Teks: Donny Muslim & Soraya Alhadi

- Foto: Riyad Dafhi R

- Di tengah akses pendidikan yang timpang di kawasan Pegunungan Meratus dan meningkatnya tekanan terhadap ruang hidup akibat ekspansi industri ekstraktif, kelompok perempuan muda adat membangun gerakan literasi.

- Gerakan membaca, menulis, dan berhitung ini bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan tetapi bentuk perlawanan dalam mempertahankan tanah dan ruang hidup masyarakat.

- Bagi komunitas adat di Pegunungan Meratus, pendidikan merupakan pilar penting untuk menjaga kawasan ini tetap terjaga.

BANJARTIMES – Suasana malam hari di Kampung Hinas Kiri, Pegunungan Meratus, riuh dengan belasan perempuan yang berkumpul di ruang tamu milik seorang warga. Sebagian dari mereka baru kembali dari ladang.

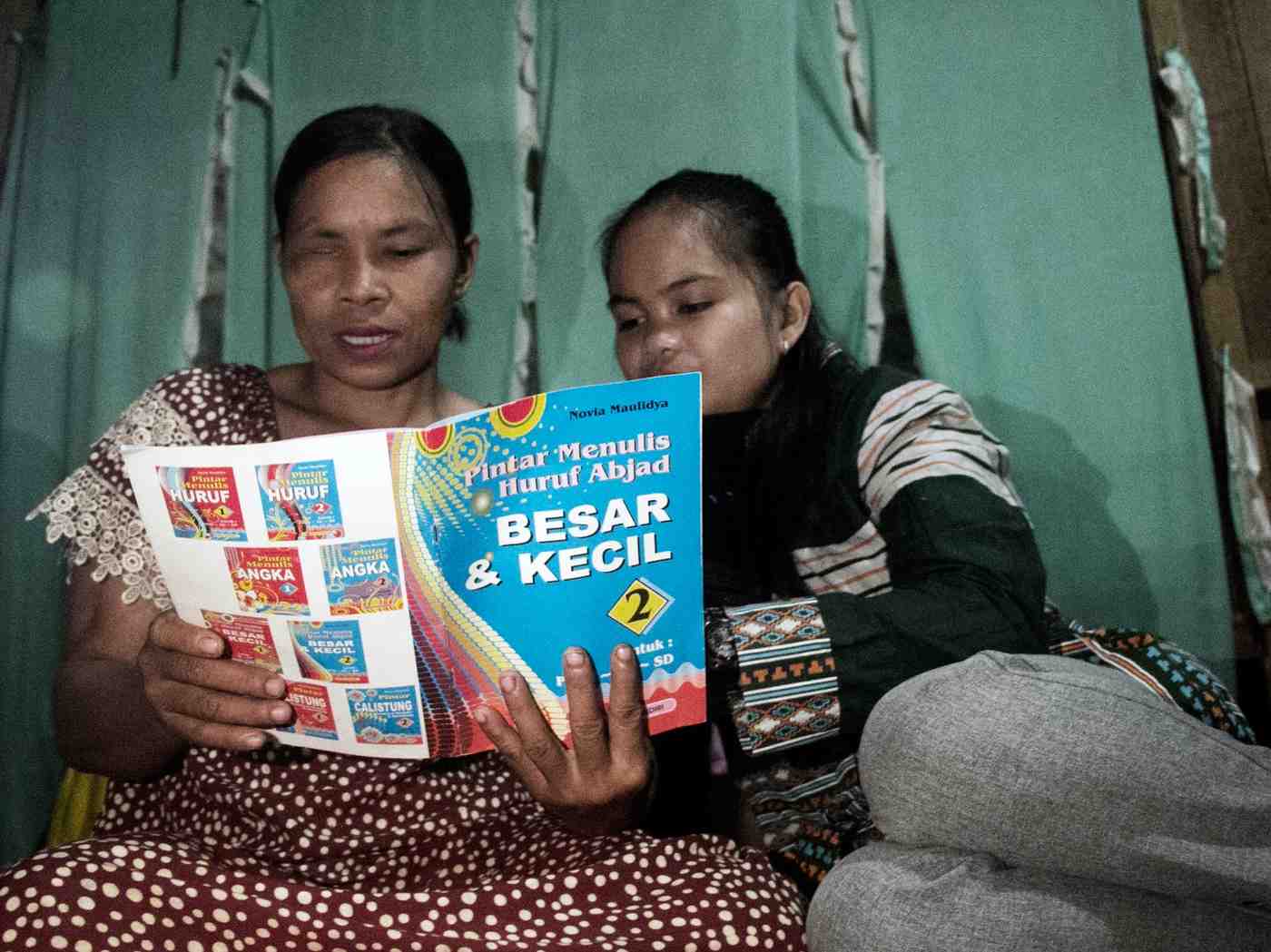

Tak ada bangku dan meja seperti di sekolah formal. Mereka duduk di atas tikar purun di tengah ruangan yang menghadap papan tulis pada dinding kayu. Ada yang membawa buku huruf dasar, ada yang meminjam dari guru.

Tiga perempuan muda adat, Raisa, Rusnamana, dan Rahmi, adalah penggagas kegiatan ini. Ketiganya kuliah di luar kampung dan kembali untuk mengabdi. Di setiap sesi kelas, Rahmi bertugas sebagai koordinator dibantu oleh Raisa, guru SMP di Desa Hinas Kiri, dan Rusnamana, guru TK.

“Masih ingat lah bubuhan pian ini huruf apa?” tanya Raisa sambil menuliskan alfabet di papan tulis.

“A… B… C…” sahut para ibu serempak.

Setelah sampai di bagian alfabet pertengahan, beberapa suara terdengar ragu menjawab, sebagian tertawa kecil karena lupa dengan materi yang pernah diajarkan.

Rusnamana tersenyum, lalu menimpali, “Ayo, ulang sama-sama. A… B… C…” Suara mereka menggema di ruang sempit itu, tumpang-tindih, kadang salah, tapi tak satu pun berhenti mencoba.

Setelah pelajaran membaca, satu per satu peserta dipanggil ke depan untuk menulis nama masing-masing. Beberapa perempuan terlihat gugup saat menggenggam spidol. Satu di antaranya menulis dengan jeda. Ketika satu nama selesai ditulis, tepuk tangan pelan terdengar dari sudut ruangan.

Sudah satu tahun, komunitas membaca Tilung Indungyang diinisiasi kelompok perempuan muda adat di kaki Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, digelar. Peserta kelas ini adalah para perempuan adat Dayak Meratus usia 35-60 tahun.

Tilung Indung, dalam bahasa Dayak Meratus, berarti Rumah Ibu. Komunitas ini percaya bahwa perempuan harus berdaya dan mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan kelompok mayoritas lainnya.

Selain calistung, komunitas Tilung Indungjuga mendampingi perempuan dalam pengembangan potensi dalam berladang dan berkebun dengan keterampilan yang diwariskan turun-temurun.

Kegiatan pembelajaran digelar setiap tiga kali dalam sepekan. Keterbatasan tempat membuat kegiatan ini dilakukan di rumah warga, secara bergiliran. Materi ajar disesuaikan dengan kebutuhan warga, sampai mereka memiliki bekal pengetahuan yang mumpuni ketika harus berurusan dengan dunia luar.

“Ketidakberdayaan itu sering menjadi celah bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan,” kata Rahmi.

Ancaman yang paling sering masyarakat hadapi adalah penyerobotan tanah adat. Wilayah mereka rawan diambil alih karena dianggap ada di wilayah “tak bertuan”. Tak ada pula payung hukum formal yang mengakui dan melindungi hak mereka atas tanah itu.

Lebih dari sekadar kebutuhan hidup, tanah juga menjadi ruang sakral menjalankan ritual adat. Kehilangan tanah, juga berarti kehilangan eksistensi komunitas yang telah dijaga beratus-ratus tahun lamanya.

Karena itu, Rahmi menilai penting bagi perempuan adat untuk berdaya agar tidak mudah untuk diperdaya.

“Kalau perempuan adat tidak kuat menjaga pengetahuan dan ruang hidupnya, maka mudah sekali mereka terancam kehilangan segalanya,” katanya.

Kena Tipu, Bingung Urusan Administrasi

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, masih ada sekitar 2.952 orang dari 268.360 jiwa masyarakat di kabupaten itu yang belum melek huruf. Mayoritas adalah para orangtua yang menghuni daerah kaki Pegunungan Meratus seperti Batang Alai Timur (BAT) dan Hantakan.

Sumai, seorang warga Desa Hinas Kiri, menjadi salah satu yang merasakan sulitnya berurusan ketika tak bisa baca tulis.

“Kalau ada rapat desa, menulis nama di daftar hadir saja saya tidak bisa. Apalagi kalau harus mengurus surat-surat atau dokumen, pasti bingung. Kadang cuma bisa minta dampingi cucu. Untungnya dari empat, ada tiga yang lulus SMA,” kata perempuan berusia 63 tahun ini.

Di antara para peserta kelas buta aksara yang hadir malam itu, Sumai duduk di barisan terdepan. Ia serius mengikuti pelajaran. “Saya senang sekali belajar di sini. Bisa belajar huruf, dan angka,” akunya.

Sumai besar di kampung Hinas Kiri yang dulu masih dikelilingi hutan lebat. Semasa mudanya, fasilitas sekolah hanya tersedia di pusat kabupaten sekitar 30 KM dari kampungnya.

“Usia 15 tahun saya menikah. Hari-hari pun dihabiskan untuk behuma (bertani) dan mengurus keluarga. Tidak pernah ada kesempatan untuk sekolah,” katanya.

Ia mengaku lebih percaya diri setelah mengenal huruf dan angka.

Belajar memang tidak mudah, terlebih di usia senjanya. Kadang ia kepayahan. Huruf-huruf seperti menari di kepala, sulit ditangkap. Menghilangnya pun cepat.

Sumai tidak kalah. Kadang di rumah, ia membuka buku untuk mencoba merangkai huruf yang dipelajarinya. “Kalau lupa, saya buka lagi. Ulang terus sampai bisa,” katanya.

Di sebelah Sumai, Marliana (35) menatap setiap huruf yang ditulis di papan. Bibirnya terus merapal ulang abjad yang diucapkan pengajar.

Marliana juga tak pernah mengecap manisnya pendidikan sejak kecil. Selain jauh, sekolah juga terasa seperti barang mewah. Belum banyak program pendidikan gratis seperti sekarang. Mustahil dijangkau olehnya yang terlahir di tengah keluarga miskin.

“Dulu kami termasuk keluarga yang tidak mampu. Kuitan (orangtua) becari (bekerja) sehari, habis sehari,” katanya pelan.

Keterbatasan akses pada pendidikan membuatnya merugi. Ia pernah ditipu ketika masih bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Kota Banjarmasin.

“Waktu itu, saya sedang berjalan sendirian, kemudian ditepuk orang di punggung. Saya tiba-tiba linglung, dan tidak sadar telah menyerahkan perhiasan,” ujarnya.

Ketidaktahuan membuatnya tak bisa berbuat banyak, bahkan untuk sekadar melapor ke polisi, sebab ia tidak tahu bagaimana caranya.

Setelah kejadian itu, sang majikan menyarankan Marliana mengikuti kegiatan belajar non-formal. Ia pun setuju. Namun, kesempatan itu hanya berlangsung sebentar. Begitu ia berhenti bekerja, kegiatan belajar juga berhenti.

Tahun 2009, Marliana menikah. Kehidupannya sejak itu hanya seputar mengurus ladang dan keluarga. Hingga program belajar Tilung Indunghadir. Meski sempat malu, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi, tekadnya jauh lebih besar.

“Saya ingin bisa membaca, juga paham banyak hal. Agar kalau ke mana-mana, tidak gampang ditipu lagi,” katanya.

***

Matnur Saliban, Kepala Desa Hinas Kiri, mengaku tidak memiliki data pasti berapa banyak angka buta huruf di desanya.

“Tapi perkiraan hampir separuh penduduk. Mayoritas para orang tua,” sebutnya.

Baginya ketidakmampuan membaca masyarakat ini jelas tidak menguntungkan. Masyarakat jadi sulit memahami aturan tertulis dan urusan administrasi kependudukan. Pelayanan kerap harus dilakukan hingga 24 jam karena banyak warga menyerahkan sepenuhnya pengurusan dokumen kepada kantor desa.

“Banyak warga yang cuma ingin beres saja. Tidak paham kalau kami kerepotan,” katanya.

Dalam pengurusan dokumen seperti KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, hingga surat nikah, misalnya, warga sering datang tanpa melengkapi persyaratan. Akibatnya, perangkat desa yang harus jemput bola untuk mencari dan menyesuaikan data yang kurang.

“Pernah ada data penduduk yang tahun lahir adiknya malah lebih dahulu dibanding kakaknya. Ada juga yang dokumennya tidak lengkap, tapi orangnya pergi bekerja ke luar kota. Padahal mengurus dokumen ini tidak bisa diwakilkan. Kalau tidak selesai, kami yang dianggap tidak tanggap,” lanjut Matnur.

Persoalan serupa juga muncul saat musyawarah anggaran desa. Sebab tidak bisa membaca rincian, warga sering salah paham ketika realisasi anggaran tidak sesuai harapan dan menganggap pemerintah desa mengutak-atik angkanya.

“Di kolom perencanaan, misalnya, angka yang tertera miliaran rupiah. Mereka tidak melihat rinciannya untuk apa, tahunya cuma nol banyak,” katanya.

“Padahal kami hanya pelaksana.”

Karenanya, Matnur menilai program pendidikan buta huruf sangat membantu, meski saat ini desa belum bisa mengalokasikan dana khusus untuk melanjutkan program. Saat ini, Desa Hinas Kiri sudah memiliki fasilitas sekolah formal seperti PAUD, SD, dan SMP. Pembangunan TK juga sedang berlangsung.

“Belum ada, soalnya anggaran kami juga terbatas. Apalagi sekarang 80 persen program diatur oleh pemerintah pusat dan kabupaten. Anggaran harus dialokasikan ke sana,” katanya.

Angka Melek Tinggi, Akses Masih Jadi Persoalan

Akses terhadap pendidikan di kawasan Pegunungan Meratus masih menjadi tantangan nyata hingga hari ini. Jarak antardusun yang berjauhan, fasilitas jalan yang terbatas, serta kondisi ekonomi masyarakat membuat sekolah bukan pilihan prioritas.

Sekolah formal umumnya hanya ada di pusat kampung. Sementara, warga dari dusun terjauh harus berjalan kaki berjam-jam untuk sampai di sekolah.

Kendati demikian, minat pendidikan di kawasan ini tinggi. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dinas pendidikan setempat mengklaim angka melek huruf mencapai 97 persen dari jumlah penduduk. Mayoritasnya adalah generasi muda. Sebaliknya, angka buta huruf didominasi mereka yang berusia di atas 30 tahun, generasi yang dulu tumbuh dalam situasi pendidikan yang sulit dijangkau.

Sejak 2021, Pemerintah Pusat tidak lagi menjadikan ‘melek huruf’ sebagai indikator satu-satunya keberhasilan kebijakan pendidikan. Indonesia, mengikuti sejumlah negara PBB, menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mengukur kualitas pendidikan dan pembangunan.

Misran, Sekretaris Disdik HST, mencontohkan salah satu kecamatan dengan minat pendidikan tinggi ada di Batang Alai Timur.

“Di sini, minat sekolah sebenarnya cukup tinggi. Tetapi, kendalanya sebagian masyarakat kesulitan mengakses sekolah karena jarak. Mereka tinggal di dusun yang masih belum bisa dilewati kendaraan,” katanya.

Ditambah lagi perihal ekonomi dan dukungan orangtua. Banyak anak yang ikut membantu orangtuanya bekerja sebagai petani atau buruh emas di kabupaten tetangga

“Hal ini bisa dimaklumi, karena mereka melakukannya demi kebutuhan hidup sehari-hari,” kata Misran.

Untuk menyiasatinya, pihak sekolah terkadang menyesuaikan waktu belajar agar para siswa tetap bisa mengikuti pelajaran. Ke depan, pihaknya tetap berencana untuk membuka lebih banyak sekolah formal di kabupaten.

“Karena kita menyadari bahwa lembaga formal dan non-formal itu memang berbeda. Anak-anak lebih bangga ketika mereka bisa belajar dengan seragam di sekolah formal.”

Pada tahun ajaran 2025/2026, terdapat 141 siswa di Dusun Mangga Jaya, Dusun Juhu, dan Desa Hinas Kiri, yang mengikuti pendidikan kesetaraan, terdiri atas 67 siswa Paket A, 43 siswa Paket B, dan 31 siswa Paket C.

Setiap sekolah paket menerima bantuan operasional Rp3,5 juta per bulan dari Dinas Pendidikan HST.

Sepanjang 2025, terdapat 4.734 anak di seluruh kecamatan di kabupaten tidak sekolah. Perinciannya, 1.282 anak belum pernah sekolah, 1.342 anak drop-out, dan 1.790 anak lulus tapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

***

Berbeda dengan klaim Misran, Rubi, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan, menyebut angka buta huruf di kawasan Pegunungan Meratus masih membutuhkan perhatian lebih.

Di kampung halamannya di Desa Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, misalnya, baru 25 persen anak-anak yang bisa mengakses sekolah. Hal serupa juga ditemukan di kampung-kampung tetangga seperti Desa Datar Batung, Aing Bantai, dan Batu Perahu.

“Sehingga saya memperkirakan, mungkin separuh masyarakat masih belum bisa membaca. Sebagian besar yang buta huruf adalah mereka yang berusia di atas 40 tahun,” katanya.

Meski begitu, Rubi melihat ada perubahan positif dari generasi muda. Banyak anak-anak dan remaja yang mulai sadar pentingnya pendidikan, bahkan ada yang melanjutkan kuliah.

“Sayangnya, akses pendidikan belum merata. Jadi masih ada yang berhenti di tengah jalan,” kata Rubi.

Ia menyebut upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan di Meratus masih terasa setengah hati, sehingga inisiatif seperti komunitas Tilung Indungmenjadi berharga.

Ia berharap gerakan semacam ini bisa semakin masif serta mampu mengetuk hati pihak-pihak di luar Meratus yang memiliki kemampuan tenaga atau ekonomi untuk turut membantu pendidikan di sana.

Bagi masyarakat adat, pendidikan bukan hanya soal bisa membaca dan menulis. Pendidikan membuka kesempatan untuk hidup berdaya demi mempertahankan ruang hidup, ucap Rubi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel mencatat kawasan Meratus semakin terimpit ekspansi korporasi ekstraktif. Izin tambang minerba di kawasan ini mencapai 51 ribu hektare, dengan 4 ribu ha di antaranya telah dialihfungsikan. Selain itu, ada pula 95 ribu ha izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mempersempit ruang hidup masyarakat adat.

Secara keseluruhan, deforestasi di Kalimantan Selatan selama 2023–2024 tercatat mencapai 146 ribu ha.

Tekanan terhadap masyarakat adat semakin berat dengan munculnya wacana penetapan Taman Nasional Meratus (TNM) seluas 119 ribu ha. Dari luasan itu, sekitar 53 persennya merupakan wilayah adat.

Kawasan yang berpotensi terdampak tersebar dari Kabupaten Banjar hingga seluruh kabupaten di Hulu Sungai, serta menjangkau Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kotabaru.

“Tanpa pendidikan, perjuangan menjaga Meratus terasa amat terjal,” kata Rubi.

***Perempuan adat Meratus di Desa Hinas Kiri yang tergabung dalam komunitas Tilung Indung memperoleh dukungan dari #NusantaraFund untuk program perkebunan tumpang sari dan buta huruf pada 2024. Liputan ini merupakan kolaborasi Banjartimes bersama Project Multatuli untuk Jendela Perempuan Adat (JPA).